著作權人:楊勝

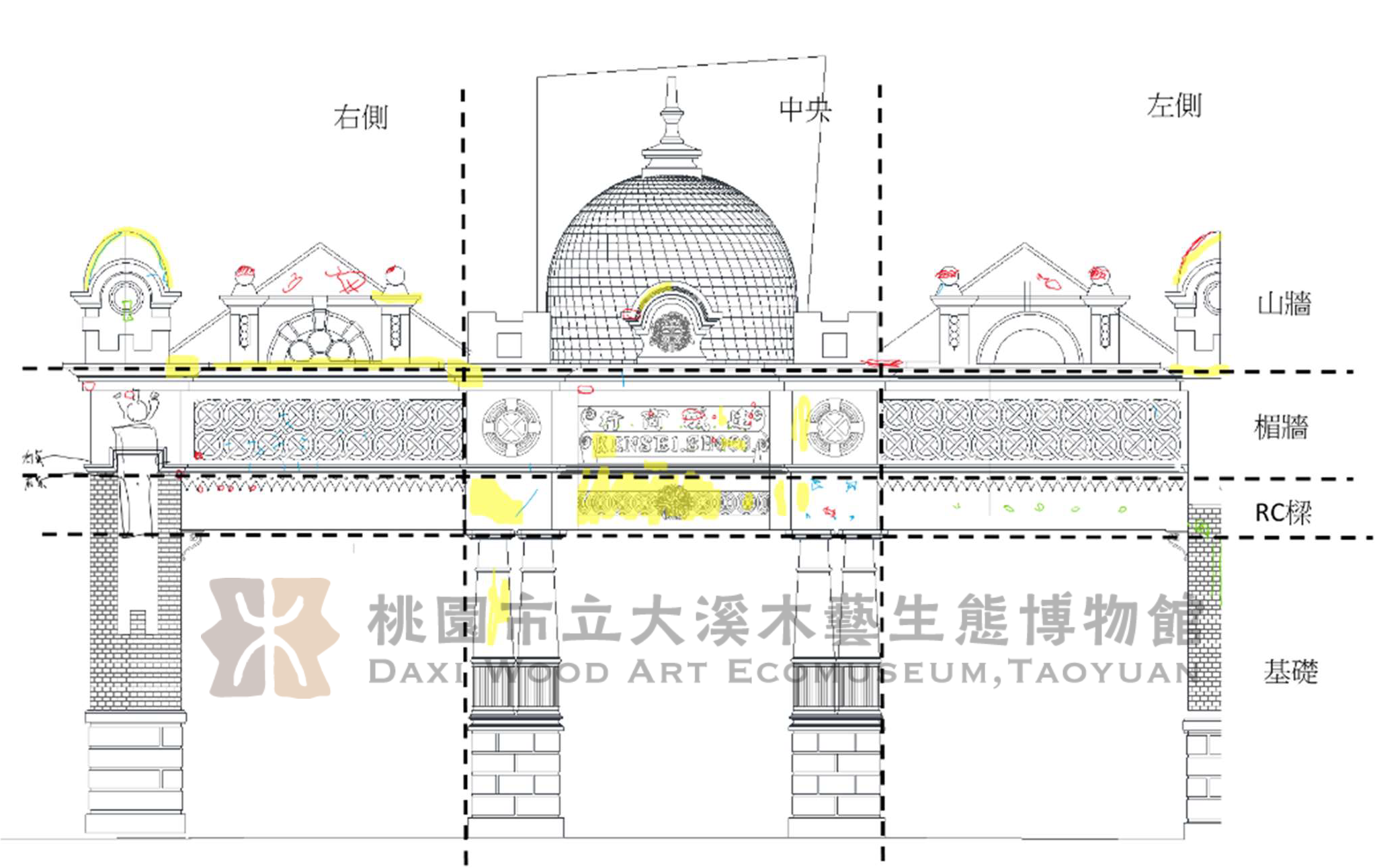

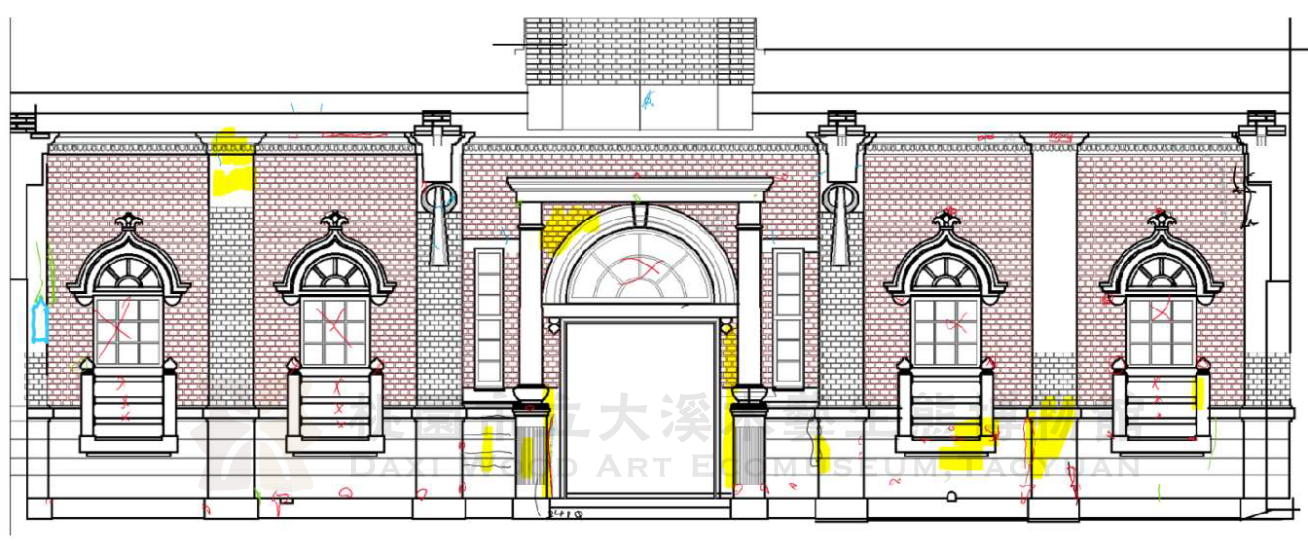

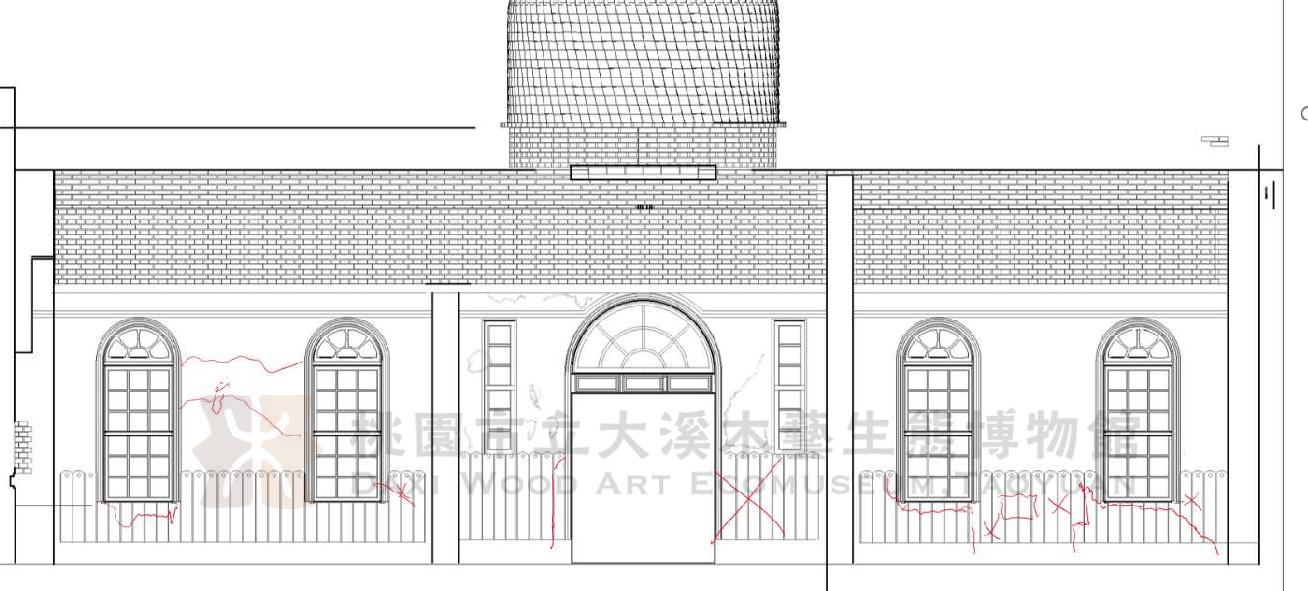

1. 全區泥塑作品彩色圖稿及損壞概況,圖例說明:

-黃色:空鼓。

-紅色:缺損。

-藍色:裂縫。

-綠色:釘子等添加。

承重系統在外側主要是基礎及柱子、騎樓內面主要是基礎及牆身。沿街面之題材為:

「基礎又可分為三個區段,最下方的基礎底盤、基礎中段與承接雙柱身的裝飾線帶。基礎底盤不具有任何的裝飾,而中段則是以平面洗石的手法,製作出彷若石磚的形貌與溝縫,裝飾線帶呈現「寬-窄-寬」的變化,與上方雙柱基座正好接續,而不會造成突兀;這三個區段實際上都是由鋼筋混凝土所構成,外部再以洗石子工法製作變化。

建成商行騎樓中央為較重的穹窿頂,柱體也必須要具有一定的強度才能支撐,本來 應該選擇與兩側相同的粗壯方柱,但設計者考量建築的美感,捨砌了笨重的方柱,選擇 細、長且優雅的仿多立克式柱體,同時確保結構的安全性,因此以雙柱共同支撐一個柱 頭。柱身被環帶分為三段,下方有垂直之紋飾,中段與上段則無任何紋路,僅只以洗石 子工法模仿石材;上方柱身承接簡單的柱頭,柱頭也沒有過多的裝飾,是一般的多立克柱頭。」

內側的部分:

「建成商行整個騎樓面基座都是由相同的泥塑洗石施作而成的,與牌樓面的差異在於,騎樓面的泥塑洗石只以水平線條分割成五段,而不同於牌樓面是仿砌石勾縫來分割。整體基礎最下方的水平分段,同時也是牆面的踢腳板,因此稍微突出牆體。而基礎與上方的磁磚面之間,則有相同突出的洗石子腰帶作為材質轉換的收邊。」

混凝土樑主要表面施以洗石子,兩側表面施以 V 自行連續線條,下方有拖架;中央部分則有團花及圓盤。調查研究的對於兩側的題材敘述主要為:

「V 字連續線條位於兩側平樑的上端,實際上可分為三個部位,分別是 V 上方的平面圓圈圖型、連續的 V 字型區塊、V 下尖端的立體圓球。該圖像的原形與含意目前仍難有定論,據形貌與位置來看,有可能是將伊斯蘭建築繁複的幾何簷口板簡化後的線條,也有可能僅為 Art Deco 風格的單純裝飾。

托架原本應該所在的位置,也就是裝置於 柱樑接合之處,形貌由兩條交疊的螺旋線組成,形貌猶如書卷展開,上方則有一線帶作 為與平樑交接的收頭。在側邊則僅有簡單的內、外框線分割,比較接近 Art Deco 的裝飾風格。」

調查研究的對於中央的題材敘述主要為:

「團花為中國傳統的裝飾,是一種將圖像對稱、放射、旋轉成圓形的平面設計手法, 通常多用於平面的剪紙、刺繡、染織,也有在家具、門窗上以半浮雕、透雕形式而成的 圖像,圈內的主題有些是直接呈現花型,也有以四季草植物、飛鳥蟲魚、吉祥文字、龍 鳳、才子、佳人等紋樣構成;在華人文化中代表象徵吉祥如意,一團和氣。

而建成商行中央所採用的「團花」較為罕見,是以立體泥塑洗石呈現團花圖樣,利 用西方建築裝飾中的自然植物圖形作為葉片,以「四合法」旋轉一圈成為四片葉瓣,構 成複雜的立體團花圖樣;外觀仍舊塗佈洗石子,但仍保有線條的細節,猶如徽章般掛在 圈樑外側。

位於圈樑上的圓盤為中央一圓與外側兩圓框,線條簡單,並非中式與西式的傳統裝 飾。依據形式判斷,應該是 ArtDeco-裝飾主義的圖樣;這種裝飾風格並不像傳統裝飾 語彙具有多種內涵、隱喻,純粹只作為豐富建築形貌的裝飾物而已。」

楣牆分為兩側及中央,兩側部分:

「建成商行兩側楣牆為平樑的上端延伸,視覺面積雖大,但卻僅有兩種裝飾圖樣,其 一為前述已介紹過的貝殼飾帶,另一則為由『○╳』交疊的連續圖樣。貝殼飾帶及上方 線腳的功能其實與中央處相同,主要是將建築物山牆與下方切斷,產生前後的變化與陰 影感,同時也將山牆面獨立『抬』起,而非為下方基礎的延續;以下不再重複敘述貝殼 飾帶的意涵。」

中央部分包含齒狀飾(茛苕)、招牌、X 型圓盤圖樣:

「一般西式建築在上下牆面的交界,都有水平的紋飾區隔,這種線性排列的裝飾,通 常依裝置的部位或形式而有著不同名稱,如:橫飾帶、簷口飾帶、線腳、齒狀飾等。在 建成商行整體楣牆與山牆面中間的水平線帶下方的連續性的泥塑洗石物件,屬於『齒狀飾』(dentil),這種連續、突出牆面的線帶裝飾是西方古典建築中,用以表示簷口的結束,多使用於愛奧尼亞形式的建築之中。

原始的形式僅為非常簡單的方形塊體,在日後長久的變化中,先是在表面出現紋樣圖飾,又漸漸的變成立體雕塑的物件。根據本團隊探究,認為建成商行在牌樓面上的齒狀飾,應該是西洋古典建築裝飾中常用的茛苕紋 飾。這種紋飾的起源至今已經難以考究,部分認為是希臘時期建築師的創作,也有人認 為源自更古老的埃及圖樣與裝飾使用的palmette;大抵而言這些裝飾的形貌大致都是由 中央的葉片向外發散,成為 5-15 片左右的葉片裝飾,然而埃及所使用的 palmette 比較簡化,而茛苕紋飾細節較多。

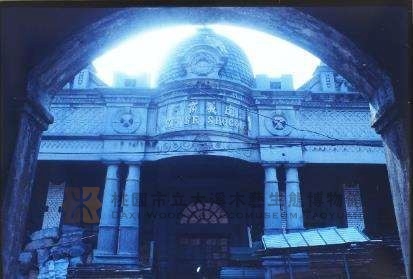

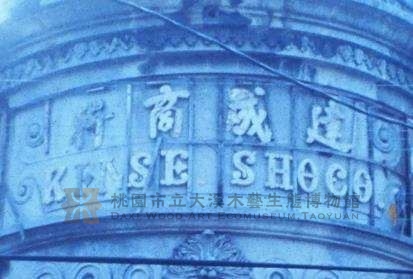

建成商行於中央弧形楣牆上,以較平面的書卷、漩渦圖樣製作了底框,再以開模洗 石製作了立體的招牌文字,上方為由右至左的『建成商行』四個楷書字體,而下方則為 由左至右的『KENSEI .SHOCO』羅馬英文字體。具判斷,該英文字體有加上襯線(Serif), 約略接近『過度式』(Transitional)字型,這種字型始於 18 世紀,又被稱作巴洛克字型, 其中最為常見的就是 Times New Roman。

按照形貌來看,X 型圓盤為裝飾藝術(Art DECO)風格的裝飾物,其安置於雙柱柱 頭上方的外突楣牆上,這處的楣牆之所以外突,是為了要將使下方柱頭呈現的力量感能 有接續與收尾;然而牆體外突後,出現了一段明顯的『空白』,在建築裝飾豐富的立面 上,反而顯得突兀。因此匠師在此製作一個圓盤型的線腳裝飾,在外框以拱心石垂直水 平向分割,而內緣加上被 X 切割成四瓣的圓形平面泥塑,改善了單調突兀,同時延續兩 側楣牆『圓線』與『X 線』的圖樣主題,調和了立面整體變化。」

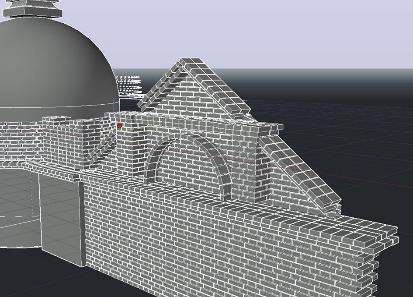

山牆在磚造的山牆裡分割成中間的圓框與局部五葉飾、矩形框與雙假柱、三角楣與勳章飾及石榴泥塑:

「建成商行兩側的邊牆以三角楣為外框,中間內嵌矩形框,而矩形框內又有半圓,層次十分豐富,而框體中間的縫隙則以各式複雜的泥塑洗石填塞,裝飾滿溢出框體,華麗 甚至超越了中山路其他街屋的山牆,完全不像是襯托用的邊牆。」

兩側尖塔:

「除了中央的穹窿頂外,左右兩側柱體也有著『圓形』的頂端,不過這個部分是平面 的圓形,而非立體的球體。柱頂中央為一同心圓,上方有盔頂與尖塔,使其樣貌彷若一 塔頂的牛眼窗,而同心圓下方則有雙十紋路的浮凸,據判斷應該為 Art Deco 風格圖樣。」

中央的部分,柱子上端蟲跡飾:

「中央雙柱頂在 視線上比最高處低,形狀呈現『ㄩ』字型的平面,中央還有一下凹的區塊,內部為仿石 材的灰泥施作,該形式並非幾何,而是一種偏向自然形貌的呈現,猶如蟲爬過沙地的效 果,因此被稱為蟲跡飾(vermiculation)。本區塊形式是整體最為精簡的一個區塊,塑造 出的重量感然將中央柱頂的力量做了妥當的收合。」

大門調研的敘述如下:

「中央處除了牆面外,還有『門柱』基礎,是由下端的四方體與上方的圓柱下端組合 而成,四方形塊體直接承接上方的圓柱,且無任何收邊的作法,其實違背了西洋柱式的 規律。圓柱下端有打凹的勾槽作為裝飾,上方則是使用盤狀的線腳接續柱身。 柱身以一碗型的線腳作為接續,柱身就直通承接門楣,只有在上端有一條半圓線腳 裝飾,除之外就沒有其他的柱體裝飾。

以整支門柱來看,缺少了上、下端的收邊,是建成商行罕見的粗糙設計。 而門楣的部分也有這種粗糙的地方,雖然設計了很寬的洗石子線腳帶來突出門扇, 但是卻沒有較為細緻的泥塑洗石裝飾,讓這框體不能與牌樓面一樣的『精采』。

然而若以另一個角度看,這樣的設計手法除了很接近 Art Deco 風格,同時也能讓人較專注於大門的整體形式,而非瑣碎的裝飾品。」

拱窗調研的敘述如下:

「上方的半圓窗主要功能為裝飾、改變牆面的平面感受,內框形式為兩層次的同心 圓,外層同心圓並有放射狀分割變化。

…另一個窗戶作為裝飾的部分,就是窗簷與窗台,這兩者皆以洗石子製作,分別包覆 著窗戶的上下端而無相連,猶如括號般將窗體框著;上方窗簷以洗石子泥塑製作,形貌偏向水滴上 端,頂端有一雙翼張開之造型,據判斷有可能是傳統圖樣中蝙蝠或是壽桃, 經由 Art Deco 風格轉化而成的全新裝飾。窗簷兩側延伸一段水平線做收邊,水平線腳的 下方倒吊著水滴泥塑,與下方窗台的相同裝飾對應。」

室內空間皆以不存,唯有側面與臨棟的共同壁、中央過水的欄杆尚存殘跡,調查研究對於其間的羽木板敘述為:

「羽目板張最初應裝設於全棟建築大部分的室內牆面,目前僅存於第一進的遺跡與騎樓牆背面而已。羽目板張就是今日建築室內的『腰帶』,裝設高度通常約為 1m 高;無論是日式建築、中式建築、西式建築中,都有這一種室內裝修的構件,只是 形式、作法、材料皆有所不同。

建成商行的羽目板張有兩種,在中央處較高且頂端為三角形,兩側牆面則是較低且頂端為原弧形,而其究竟是哪一種文化的式樣?其實十分難以界定,因為其造型如同其餘裝飾一般,是同時兼涵各種文化而成的樣式。其垂直舖設 的方式似乎與日式建築相同,但每塊羽目板上緣的圓弧、切角與裝飾圓球又像是 Art Deco 的風格,材質則是當時新潮的水泥灌製而成。」

洗石子大致上有平面、線角、泥塑洗石子三種(調查研究分為兩類平面、泥塑,本文把泥塑分為模具化的線角跟立體雕刻的泥塑分開)。

平面如鋼筋混凝土樑等無紋飾部分;線角則是先要預計好有甚麼裝飾,然後用磚頭慢慢的堆疊出初胚,而後再慢慢地做出這些番仔花。

泥塑包含模具及雕塑,模具主要有連續紋飾,現場泥塑,包含山牆及柱頭番仔花等,為了特殊造型,也在整平層作打毛的動作。

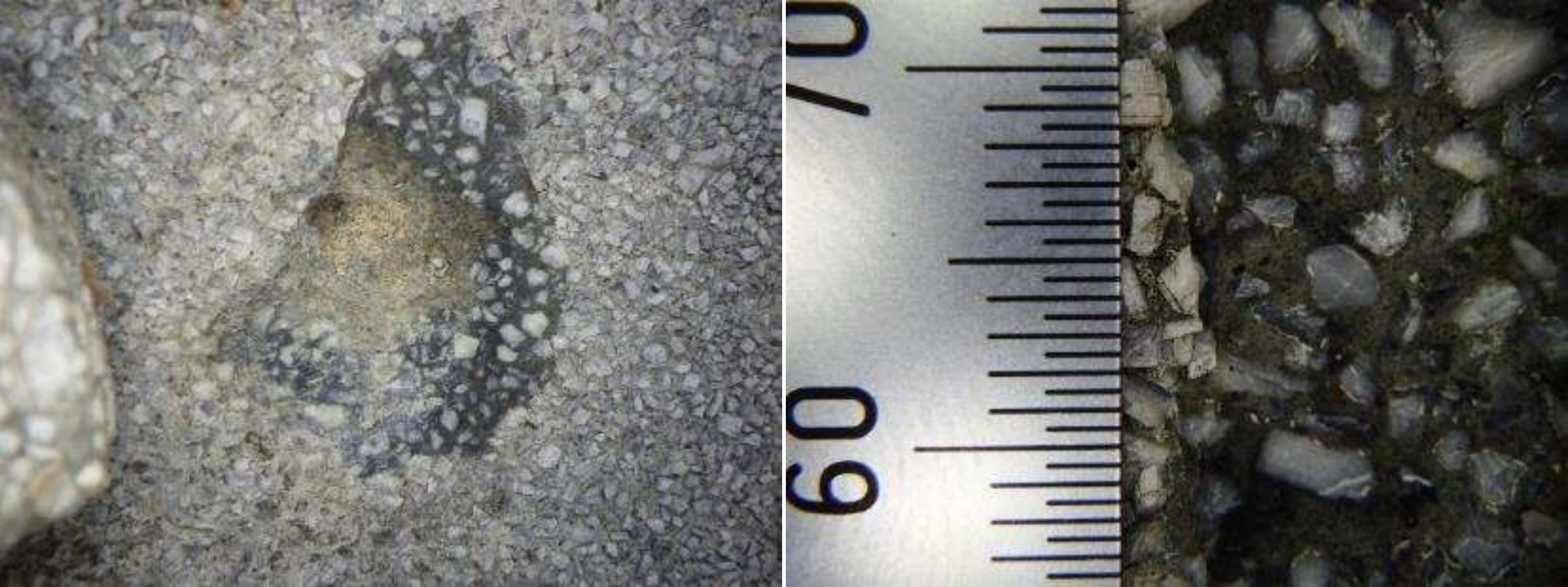

現況損壞部分,大致可以看出原來洗石子使用的是以 5 厘(1.5mm)的石英細碎石作為顆粒,灰泥使用黑色的灰泥。而特色的造型如文字等,則是使用 7 厘 (2.1mm)本色的灰泥洗出。但黑色的灰泥主要是以黑煙等碳化粉末天在在灰泥中,所以在製作時期以大量的洗出,形成灰色而非黑色的系統。

蟲跡飾(vermiculation)及五葉飾(cinquefoils)部分現況為黑色的灰泥,但南側的表面損壞較為嚴重,需要再重新塗抹面層。

缺損包含人為損壞跟自然損壞。人為損壞包含幾項:一是外加的設施將釘子釘在原來洗石子上,包含招牌、管線等。如 1980 年代老照片可以看出,原來建城商行的字體外覆蓋新的招牌框架,相關的釘子在該招牌拆除後,並未移除,故在半圓形凸出的招牌上,多有釘子及相關破損等。

詢問江家,說當年他們並未以該面作為招牌,而是當年拍攝電影時將原來商標蓋住,造型現在的破壞。

第二類為自然損壞,主要是產生在立體造型的洗石子,這包含立體造型本身維護不易,以及內部骨材鏽蝕導致缺損,如左右鮑魚飾、山牆裝飾等。

建成商行的洗石子空鼓除人為損壞,如屋角遭撞擊,門窗周邊伴隨門窗損壞等,主要呈現的位置出現在凸出的線角,以及鋼筋混凝土樑之表面。

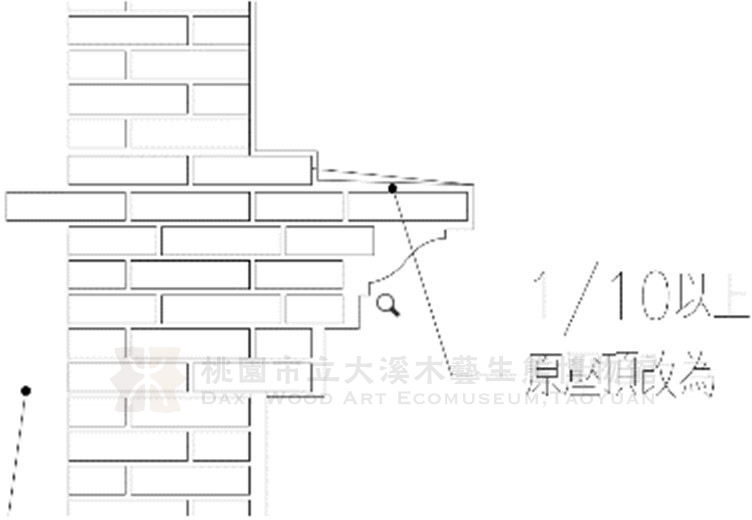

前者因為凸出部分上方原有的灰泥開裂失效等劣化,導致水份等劣化因子進入到圓線角裝飾的上端,因年久導致灰泥連結力不佳造成空鼓。

這部分也因為上方原來的洩水坡度(現多為 5%)平緩,導致上方地衣等植生造成水氣蓄積。第二部分則是混凝土樑表面的洗石子,可能因早期混凝土及洗石子技術不佳,導致黏著能力較差,故多有空鼓等現象。

設計內容主要是損壞部分修補、佚失部分仿作,對於空鼓部分或後期添加(如鐵釘)並無特別說明。

工務會議討論後,以環氧樹脂粘結處理空鼓,必要時將原來骨材更換耐久性材料。為改善現角頂部排水不良,本次修復增加洩水坡度至 10%等。

本案立面使用赤小口磁磚及白小口磁磚,前者是素燒坯體及表面均呈現磚紅色;後者是以白色的坯燒結後表面施透明釉。

貼法上主要使用丸是貼法,也就是一丸土一片磚的方式貼附,這樣可以有效的控制構造體不平整的情形,最後再對磁磚縫勾抿沙漿。

現況固結狀況良好,僅大門左上角有空鼓的現象。另白色小口磁磚主要因坯體孔隙較大,如遇到基底層髒污,很容易滲透至表面。

依照設計內容小口磁磚表面清潔,與清潔廠商討論後,因釉面下無法清理,固會殘留髒汙等情形。